Периодический закон Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением в Периодической системе химических элементов

Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам

Перечислим закономерности изменения свойств, проявляемые в пределах периодов:

— металлические свойства уменьшаются;

— неметаллические свойства усиливаются;

— степень окисления элементов в высших оксидах возрастает от $+1$ до $+7$ ($+8$ для $Os$ и $Ru$);

— степень окисления элементов в летучих водородных соединениях возрастает от $–4$ до $–1$;

— оксиды от основных через амфотерные сменяются кислотными оксидами;

— гидроксиды от щелочей через амфотерные сменяются кислотами.

Д. И. Менделеев в $1869$ г. сделал вывод — сформулировал Периодический закон, который звучит так:

Свойства химических элементов и образованных ими веществ находятся в периодической зависимости от относительных атомных масс элементов.

Систематизируя химические элементы на основе их относительных атомных масс, Менделеев уделял большое внимание также свойствам элементов и образуемых ими веществ, распределяя элементы со сходными свойствами в вертикальные столбцы — группы.

Иногда, в нарушение выявленной им закономерности, Менделеев ставил более тяжелые элементы с меньшими значениями относительных атомных масс. Например, он записал в свою таблицу кобальт перед никелем, теллур перед йодом, а когда были открыты инертные (благородные) газы, — аргон перед калием. Такой порядок расположения Менделеев считал необходимым потому, что иначе эти элементы попали бы в группы несходных с ними по свойствам элементов, в частности щелочной металл калий попал бы в группу инертных газов, а инертный газ аргон — в группу щелочных металлов.

Д. И. Менделеев не мог объяснить эти исключения из общего правила, не мог объяснить и причину причину периодичности свойств элементов и образованных ими веществ. Однако он предвидел, что эта причина кроется в сложном строении атома, внутреннее строение которого в то время не было изучено.

В соответствии с современными представлениями о строении атома, основой классификации химических элементов являются заряды их атомных ядер, и современная формулировка периодического закона такова:

Свойства химических элементов и образованных ими веществ находятся в периодической зависимости от зарядов их атомных ядер.

Периодичность в изменении свойств элементов объясняется периодической повторяемостью в строении внешних энергетических уровней их атомов. Именно число энергетических уровней, общее число расположенных на них электронов и число электронов на внешнем уровне отражают принятую в Периодической системе символику, т.е. раскрывают физический смысл номера периода, номера группы и порядкового номера элемента.

Строение атома позволяет объяснить и причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов в периодах и группах.

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева обобщают сведения о химических элементах и образованных ими веществах и объясняют периодичность в изменении их свойств и причину сходства свойств элементов одной и той же группы. Эти два важнейших значения Периодического закона и Периодической системы дополняет еще одно, которое заключается в возможности прогнозировать, т.е. предсказывать, описывать свойства и указывать пути открытия новых химических элементов.

Общая характеристика металлов главных подгрупп I±III групп в связи с их положением в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностями строения их атомов

Химические элементы — металлы

Большинство химических элементов относят к металлам — $92$ из $114$ известных элементов.

Все металлы, кроме ртути, в обычном состоянии — твердые вещества и имеют ряд общих свойств.

Металлы — это ковкие, пластичные, тягучие вещества, имеющие металлический блеск и способны проводить тепло и электрический ток.

Атомы элементов-металлов отдают электроны внешнего (а некоторые и предвнешнего) электронного слоя, превращаясь в положительные ионы.

Это свойство атомов металлов, как вы знаете, определяется тем, что они имеют сравнительно большие радиусы и малое число электронов (в основном от $1$ до $3$ на внешнем слое).

Исключение составляют лишь $6$ металлов: атомы германия, олова, свинца на внешнем слое имеют $4$ электрона, атомы сурьмы и висмута — $5$, атомы полония — $6$.

Для атомов металлов характерны небольшие значения электроотрицательности (от $0.7$ до $1.9$) и исключительно восстановительные свойства, т.е. способность отдавать электроны.

Вы уже знаете, что в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева металлы находятся ниже диагонали бор — астат, а также выше ее, в побочных подгруппах. В периодах и главных подгруппах действуют известные вам закономерности в изменении металлических, а значит, восстановительных свойств атомов элементов.

Химические элементы, расположенные вблизи диагонали бор — астат ($Be, Al, Ti, Ge, Nb, Sb$), обладают двойственными свойствами: в одних своих соединениях ведут себя как металлы, в других проявляют свойства неметаллов.

В побочных подгруппах восстановительные свойства металлов с увеличением порядкового номера чаще всего уменьшаются.

Это можно объяснить тем, что на прочность связи валентных электронов с ядром у атомов этих металлов в большей степени влияет величина заряда ядра, а не радиус атома. Величина заряда ядра значительно увеличивается, притяжение электронов к ядру усиливается. Радиус атома при этом хотя и увеличивается, но не столь значительно, как у металлов главных подгрупп.

Простые вещества, образованные химическими элементами — металлами, и сложные металлосодержащие вещества играют важнейшую роль в минеральной и органической «жизни» Земли. Достаточно вспомнить, что атомы (ионы) элементов металлов являются составной частью соединений, определяющих обмен веществ в организме человека, животных. Например, в крови человека найдено $76$ элементов, из них только $14$ не являются металлами. В организме человека некоторые элементы- металлы (кальций, калий, натрий, магний) присутствуют в большом количестве, т.е. являются макроэлементами. А такие металлы, как хром, марганец, железо, кобальт, медь, цинк, молибден присутствуют в небольших количествах, т.е. это микроэлементы.

Особенности строения металлов главных подгрупп I–III групп.

Щелочные металлы — это металлы главной подгруппы I группы. Их атомы на внешнем энергетическом уровне имеют по одному электрону. Щелочные металлы — сильные восстановители. Их восстановительная способность и химическая активность возрастают с увеличением порядкового номера элемента (т.е. сверху вниз в Периодической таблице). Все они обладают электронной проводимостью. Прочность связи между атомами щелочных металлов уменьшается с увеличением порядкового номера элемента. Также снижаются их температуры плавления и кипения. Щелочные металлы взаимодействуют со многими простыми веществами — окислителями. В реакциях с водой они образуют растворимые в воде основания (щелочи).

Щелочноземельными элементами называются элементы главной подгруппы II группы. Атомы этих элементов содержат на внешнем энергетическом уровне по два электрона. Они являются восстановителями, имеют степень окисления $+2$. В этой главной подгруппе соблюдаются общие закономерности в изменении физических и химических свойств, связанные с увеличением размера атомов по группе сверху вниз, также ослабевает и химическая связь между атомами. С увеличением размера иона ослабевают кислотные и усиливаются основные свойства оксидов и гидроксидов.

Главную подгруппу III группы составляют элементы бор, алюминий, галлий, индий и таллий. Все элементы относятся к $p$-элементам. На внешнем энергетическом уровне они имеют по три $(s^2p^1)$ электрона, чем объясняется сходство свойств. Степень окисления $+3$. Внутри группы с увеличением заряда ядра металлические свойства увеличиваются. Бор — элемент-неметалл, а у алюминия уже металлические свойства. Все элементы образуют оксиды и гидроксиды.

Характеристика переходных элементов ± меди, цинка, хрома, железа по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностям строения их атомов

Большинство элементов-металлов находится в побочных группах Периодической системы.

В четвертом периоде у атомов калия и кальция появляется четвертый электронный слой, заполняется $4s$-подуровень, так как он имеет меньшую энергию, чем $3d$-подуровень. $K, Ca — s$-элементы, входящие в главные подгруппы. У атомов от $Sc$ до $Zn$ заполняется электронами $3d$-подуровень.

Рассмотрим, какие силы действуют на электрон, который добавляется в атом при возрастании заряда ядра. С одной стороны, притяжение атомным ядром, что заставляет электрон занимать самый нижний свободный энергетический уровень. С другой стороны, отталкивание уже имеющимися электронами. Когда на энергетическом уровне оказывается $8$ электронов (заняты $s-$ и $р-$орбитали), их общее отталкивающее действие так сильно, что следующий электрон попадает вместо расположенной по энергии ниже $d-$орбитали на более высокую $s-$орбиталь следующего уровня. Электронное строение внешних энергетических уровней у калия $...3d^{0}4s^1$, у кальция — $...3d^{0}4s^2$.

Последующее прибавление еще одного электрона у скандия приводит к началу заполнения $3d$-орбитали вместо еще более высоких по энергии $4р$-орбиталей. Это оказывается энергетически выгоднее. Заполнение $3d$-орбитали заканчивается у цинка, имеющего электронное строение $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}3d^{10}4s^2$. Следует отметить, что у элементов меди и хрома наблюдается явление «провала » электрона. У атома меди десятый $d$-электрон перемещается на третий $3d$-подуровень.

Электронная формула меди $...3d^{10}4s^1$. У атома хрома на четвертом энергетическом уровне ($s$-орбиталь) должно быть $2$ электрона. Однако один из двух электронов переходит на третий энергетический уровень, на незаполненную $d$-орбиталь, его электронная формула $...3d^{5}4s^1$.

Таким образом, в отличие от элементов главных подгрупп, где происходит постепенное заполнение электронами атомных орбиталей внешнего уровня, у элементов побочных подгрупп заполняются $d$-орбитали предпоследнего энергетического уровня. Отсюда и название: $d$-элементы.

Все простые вещества, образованные элементами подгрупп Периодической системы, являются металлами. Благодаря большему числу атомных орбиталей, чем у элементов-металлов главных подгрупп, атомы $d$-элементов образуют большое число химических связей между собой и потому создают более прочную кристаллическую решетку. Она прочнее и механически, и по отношению к нагреванию. Поэтому металлы побочных подгрупп — самые прочные и тугоплавкие среди всех металлов.

Известно, если атом имеет более трех валентных электронов, то элемент проявляет переменную валентность. Это положение относится к большинству $d$-элементов. Максимальная их валентность, как у элементов главных подгрупп, равна номеру группы (хотя есть и исключения). Элементы с равным числом валентных электронов входят в группу под одним номером $(Fe, Co, Ni)$.

У $d$-элементов изменение свойств их оксидов и гидроксидов в пределах одного периода при движении слева направо, т.е. с увеличением их валентности, происходит от основных свойств через амфотерные к кислотным. Например, хром имеет валентности $+2, +3, +6$; а его оксиды: $CrO$ — основной, $Cr_{2}O_3$ — амфотерный, $CrO_3$ — кислотный.

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV±VII групп в связи с их положением в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностями строения их атомов

Химические элементы – неметаллы

Самой первой научной классификацией химических элементов было деление их на металлы и неметаллы. Эта классификация не утратила своей значимости и в настоящее время.

Неметаллы — это химические элементы, для атомов которых характерна способность принимать электроны до завершения внешнего слоя благодаря наличию, как правило, на внешнем электронном слое четырех и более электронов и малому радиусу атомов по сравнению с атомами металлов.

Это определение оставляет в стороне элементы VIII группы главной подгруппы — инертные, или благородные, газы, атомы которых имеют завершенный внешний электронный слой. Электронная конфигурация атомов этих элементов такова, что их нельзя отнести ни к металлам, ни к неметаллам. Они являются теми объектами, которые разделяют элементы на металлы и неметаллы, занимая между ними пограничное положение. Инертные, или благородные, газы («благородство» выражается в инертности) иногда относят к неметаллам, но формально, по физическим признакам. Эти вещества сохраняют газообразное состояние вплоть до очень низких температур. Так, гелий Не переходит в жидкое состояние при $t°= –268,9 °С$.

Инертность в химическом отношении у этих элементов относительна. Для ксенона и криптона известны соединения с фтором и кислородом: $KrF_2, XeF_2, XeF_4$ и др. Несомненно, в образовании этих соединений инертные газы выступали в роли восстановителей.

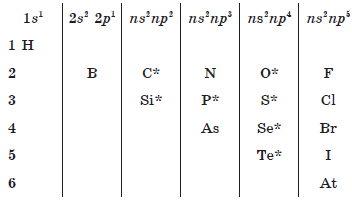

Из определения неметаллов следует, что для их атомов характерны высокие значения электроотрицательности. Она изменяется в пределах от $2$ до $4$. Неметаллы — это элементы главных подгрупп, преимущественно $р$-элементы, исключение составляет водород — s-элемент.

Все элементы-неметаллы (кроме водорода) занимают в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева верхний правый угол, образуя треугольник, вершиной которого является фтор $F$, а основанием — диагональ $B — At$.

Однако следует особо остановиться на двойственном положении водорода в Периодической системе: в главных подгруппах I и VII групп. Это не случайно. С одной стороны, атом водорода, подобно атомам щелочных металлов, имеет на внешнем (и единственном для него) электронном слое один электрон (электронная конфигурация $1s^1$), который он способен отдавать, проявляя свойства восстановителя.

В большинстве своих соединений водород, как и щелочные металлы, проявляет степень окисления $+1$. Но отдача электрона атомом водорода происходит труднее, чем у атомов щелочных металлов. С другой стороны, атому водорода, как и атомам галогенов, до завершения внешнего электронного слоя недостает одного электрона, поэтому атом водорода может принимать один электрон, проявляя свойства окислителя и характерную для галогена степень окисления — $1$ в гидридах (соединениях с металлами, подобных соединениям металлов с галогенами — галогенидам). Но присоединение одного электрона к атому водорода происходит труднее, чем у галогенов.

Свойства атомов элементов – неметаллов

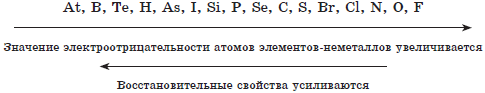

У атомов неметаллов преобладают окислительные свойства, т.е. способность присоединять электроны. Эту способность характеризует значение электроотрицательности, которая закономерно изменяется в периодах и подгруппах.

Фтор — самый сильный окислитель, его атомы в химических реакциях не способны отдавать электроны, т.е. проявлять восстановительные свойства.

Конфигурация внешнего электронного слоя.

| В периоде: — заряд ядра увеличивается; — радиус атома уменьшается; — число электронов на внешнем слое увеличивается; — электроотрицательность увеличивается; — окислительные свойства усиливаются; — неметаллические свойства усиливаются. |

В главной подгруппе: — заряд ядра увеличивается; — радиус атома увеличивается; — число электронов на внешнем слое не изменяется; — электроотрицательность уменьшается; — окислительные свойства ослабевают; — неметаллические свойства ослабевают. |

Другие неметаллы могут проявлять восстановительные свойства, хотя и в значительно более слабой степени по сравнению с металлами; в периодах и подгруппах их восстановительная способность изменяется в обратном порядке по сравнению с окислительной.

Химических элементов-неметаллов всего $16$! Совсем немного, если учесть, что известно $114$ элементов. Два элемента-неметалла составляют $76%$ массы земной коры. Это кислород ($49%$) и кремний ($27%$). В атмосфере содержится $0.03%$ массы кислорода в земной коре. Неметаллы составляют $98.5%$ массы растений, $97.6%$ массы тела человека. Неметаллы $C, H, O, N, S, Р$ — органогены, которые образуют важнейшие органические вещества живой клетки: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. В состав воздуха, которым мы дышим, входят простые и сложные вещества, также образованные элементами-неметаллами (кислород $О_2$, азот $N_2$, углекислый газ $СО_2$, водяные пары $Н_2О$ и др.).

Водород — главный элемент Вселенной. Многие космические объекты (газовые облака, звезды, в том числе и Солнце) более чем наполовину состоят из водорода. На Земле его, включая атмосферу, гидросферу и литосферу, только $0.88%$. Но это по массе, а атомная масса водорода очень мала. Поэтому небольшое содержание его только кажущееся, и из каждых $100$ атомов на Земле $17$ — атомы водорода.